走夷方的汉子

武侠小说的侠客形象总是被辅以“仗剑走天涯”的故事情节,酣畅淋漓,隽永柔肠。而在现实生活中,背井离乡的日子并没有艺术作品渲染的浪漫,它更多肩负着对家庭的责任和客居异乡的苦楚,从这点上看,这些走夷方的汉子又与古代侠客是相似的,望着大河弯弯,笑对人生的难。

他们是当代侠客。就让我们一起走近这群民族优秀传统文化的传播使者,走近这群走夷方的汉子。

01

鹤庆银器锻制技艺:小锤敲过云贵川

在云南大理白族地区,流传着一首动情的《出门调》:“(汉译)花上花,你我星月是一家,你我月星同船渡,明月配星光;茶马古道心相系,隔山隔水隔月光,隔江隔海隔亲人,何日回老家;打锅打铜做木匠,卖瓶卖罐喝稀汤,饥寒交迫度日子,心中无主张;爹娘子女丢身后,时时挂念老人家,白天看椽夜数星,何日才回家......”这首白族调生动描绘了手艺人出门在外对家人的无限眷恋。在过去有一技之长的匠人,依靠传承下来的手艺在他乡做工养家,在民间被称之为“走夷方”。

传承人母炳林

1970年出生于云南省大理州鹤庆县草海镇母屯村的母炳林,是“鹤庆银器锻制技艺”的国家级代表性传承人。6岁那年随姑姑来到工匠聚集的新华村,自小耳濡目染锻打錾花的匠人生活,1983年中学毕业后,他跟随如父如师的姑爹,挑上风箱和行李,出门走夷方。

熔炼

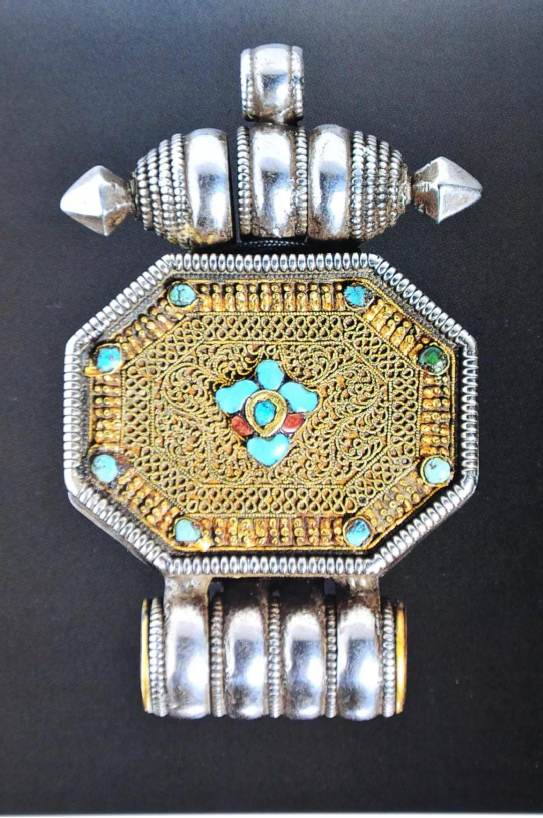

姑爹是他的第一位老师,手艺也是在路上学会的。翻过梅里雪山进入四川省,得荣、乡城、稻城、木里等藏族群众聚居的地区留下他们走村串寨的身影。银质鎏金的护身盒、蛇骨链、腰链、耳环是藏族群众最常用的银饰品,每到一个村落,年轻的母炳林就地在路边挖一个小坑,放置好风箱和铁砧,点燃炭火,熔炼、压片、锻打、抽丝、制模全在方寸之地完成。淳朴的藏族群众慢慢聚拢,他们有的拿着旧首饰回炉重造、有的带来图腾样式私人订制,无论什么要求这群鹤庆银匠总会尽力去完成。有一次师徒四人走到了稻城县巨龙乡,正是艳阳高照的正午时分,忽然看到远处有位藏族群众阿娘趴在窗边朝他们招手,喊着他们听不懂的藏语。当一行人踌躇着来到门前,阿娘的女儿用简单汉语告诉他们:“我阿妈看你们又晒又饿,请到家里喝茶(吃饭之意),喝完再赶路”,阿娘像对家人一样给这群陌生人打茶、烧茶、做糌粑,善举温暖了风餐露宿的汉子,他们随即决定免费帮助阿娘把家里的旧首饰回炉重造。共处的十天很快过去了,离别时阿娘流着眼泪抱住母炳林,依然说着他听不懂的藏语,阿娘的笑容、眼泪和拥抱,都像贡嘎雪山的晨光,是那么真实而神圣,是此后多年他一直怀念起的时光。

锻打

新华村大师傅段学礼是他的第二位老师。1985年母炳林回到新华村,跟随段学礼师傅学习锻打和焊接,大锤从清晨敲到黄昏,换来一手老茧和武艺,执着的少年再次出门。这次经楚雄、曲靖到达贵州省,在安顺、花溪、丹寨、都匀、独山等苗族布依族同胞聚居区,挨家挨户打制妇女日常佩戴的银器,头饰、项圈、手镯、耳环在母炳林手中变幻起舞,寄宿老乡家中的他,总爱多看多问多琢磨,少数民族的审美和信仰,被他凝聚在大小器物之中。这些器物很多现已消逝于民间,作为亲历历史的手艺人,母炳林一直希望建立一个展厅,把记忆中的各族银饰器物一点点拾起成形,让更多人看到它们曾经灿烂的样子。

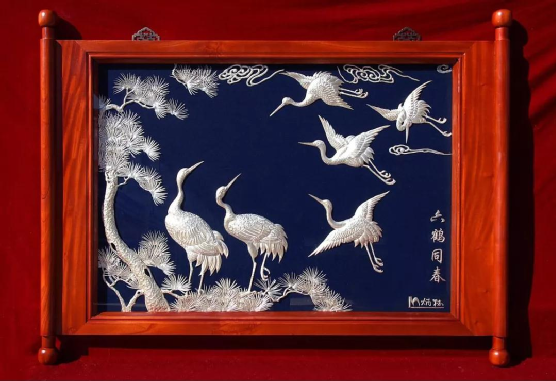

银器作品(一)

稻城藏族老翁洛绒阿尼是他的第三位老师。1988年已独立带徒的母炳林,思考再三,决定再次出门,而这次要去的,是他将会呆十一年的第二故乡——四川稻城。藏区对金银铜器的需求量很大,但同时这里也是当时出名的苦寒之地,语言和环境是对一个人心性的巨大挑战,三十年前的离家千里,是没有电话和互联网一解乡愁的。好在,他都坚持下来了。也是在这个时候,母炳林遇到生命中的第三位老师:洛绒阿尼。80多岁的阿尼师傅是当地技艺拔尖的黄金锻造师,母炳林打制出的银壶银碗曼扎盘,总是交给阿尼师傅完成后续鎏金工艺,从不外传技艺的保守师傅,却在朝夕相处中渐渐肯定眼前的这位白族小伙,将黄金提炼和锻打等精密工艺悉数教授给他。技艺精湛的母炳林慢慢在当地站稳脚跟,镶金坠牌的气派腰带、蜜蜡点缀的藏式银刀、寺院祭供的尊贵法器,都成了他手里打制的日常,母师傅也成了老乡们的近邻和挚友。

传授

横翠嶂,架寒烟,野春平碧怨啼鹃,不知何限人间梦,并触沉思到酒边。在母炳林的记忆里,生命总在或急或缓地敲打着他,他一直在调整节奏去适应这个律动,也始终清醒什么于自己是值得坚持的。侠客的心中有家国,自然也容得下细水流长:15岁故乡月光下举锤锻打的少年是他,25岁稻城藏族群众家中敲制银碗的青年也是他,45岁工作室里思索技艺传承行业发展的大师还是他。旁人眼中的桀骜不驯,也许在他是倾尽全力的责任担当,事了拂衣去,深藏身与名。

银器作品(二)

无一例外,每次与母老师联系,他都在天南地北出差。也是在那瞬间我忽然意识到,这位手艺人给公司取名“走夷方”,也许并不只是怀念那段闪光的日子,他早已预料这将是自己生命的基色,他一直都在走夷方。手中的风箱变成了方向盘,肩头的责任却始终未变。

资料来源:大理白族自治州人民政府网